2023.8.14

KPIとは?【簡単にわかりやすく解説】ビジネスにおける意味、KGIとの違い、指標例

KPIとは、ビジネスで目標の達成度を評価するための指標です。KPIと似た言葉に、KGIやKFS、OKRなどがあり、それぞれの意味や違いが曖昧になっている方もいるかもしれません。「KPIとは何の略?」と思っている人でも、KPIについて理解を深めることができれば、目標管理がしやすくなるでしょう。

本記事では、KPIの意味や似た言葉との違いなどを解説します。また、KPIの設定方法や適切なKPIを設定するためのコツ、メリット、管理のポイントもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

KPI(重要業績評価指標)とは?定義を解説

KPIとは、「Key Performance Indicator」の頭文字を取った略語です。日本語では、「重要業績評価指標」または「重要達成度指標」と訳され、最終的な目標を達成するための物差しや道しるべのような役割を持ちます。KPIを設定することで、KGIに到達する過程を数値で測定できるようになり、定性的な目標よりも到達までのプロセスがわかりやすくなるメリットがあります。

例えば、製造工場では、品質向上のために「不良品率を◯%に押さえる」などのKPIを立てることができます。

KPIとは簡単に言うと「中間目標」のこと

KPIは、「中間目標」です。中間目標として、最終的な目標の達成に向けて実行してきたプロセスが適切に行われているかを評価します。

そのため、KPIを理解するには、その前後にある指標も合わせて体型的に知る必要があるでしょう。KPIと一緒に使われる指標としてKGI・KFS・OKRがあります。それらの意味やKPIとの違いを把握することで、KPIを設定する重要性が理解できます。KPIに似た指標については次の章から解説します。

KPIマネジメントが必要とされる背景

KPIは業務のパフォーマンスのような可視化しづらいものを数値に置き換えられるため、定量化できないものを評価する場合に有効な指標です。KPIを設定し、目標の達成度を管理することをKPIマネジメントと言います。

高度経済成長期には大量生産すればするほど売り上げが伸びましたが、現代は顧客のニーズを満たし、必要とされ続ける製品・サービスだけが生き残る時代です。無駄のない質の高いアプトプットを出すためにも、ゴール(大目標)から逆算した中間目標(KPI)を設定することが大切です。

ビジネスでは、チーム内でKPIを共有し、目標に対する達成率を数値で把握していくことにより、円滑に業務を進めることができます。部門ごとに設定するKPIは異なりますが、主に次のような項目が例に挙げられます。

- 商談回数

- 受注率

- 解約率

- LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)

- メール開封率など

部門別KPIの例は後ほど詳しく解説します。

OKRとは?KPIとOKRの違い

KPIと似た指標に、「OKR」があります。OKRとは、「Objectives and Key Results」の頭文字を略した言葉で、目標と目標の達成度を測定する指標を管理するための目標管理手法です。

OKRは、米企業のインテル社で開発された目標の設定・管理方法で、Googleでも導入されたことで注目が集まっています。OKRを設定することで、組織が目指すべき目標と目標達成によって得られる成果を明確にできます。

OKRとKPIの違いは明らかです。OKRは組織が掲げた目標を達成するための部署・社員に対する目標を意味します。一方で、KPIは部署・社員の目標を確実に達成するために具体的なプロセスを決めるための指標です。車で例えるならば、KPIは、速度や燃料を確認する計盤器(インパネ)、OKRは最終目的地までどのように到達するかを示すカーナビと言えるでしょう。

また、OKRとKPIは目標設定の考え方も異なります。OKRは個人の成長を促す目的があるため、本気で取り組んでも100%達成することが難しいとされる高い目標を立てます。KPIは目標達成が前提にあるため、100%達成可能な目標を設定する傾向があります。

KPIと間違えやすいMBOとOKRの違いについては、こちらの記事でも解説しています。

KGI(重要目標達成指標)とは?KPIとKGIの違い

KPIと似た指標に、KGIがあります。KGIとは、「Key Goal Indicator」の略語で、意味は「重要目標達成指標」です。略語の配列や意味が似ているため、ビジネスシーンでも混同されやすい傾向にあります。

KPIが中間目標であるのに対し、KGIが意味するのは最終的に目指すべき目標です。つまり、KGIは、「何を・どれくらい・どの期間に達成するか」を数値で表したものになります。KPIは、KGIを達成するまでのプロセスを評価するために設定されるもので、KGIとセットで用いられる指標であることが分かります。KGIの指標として設定される主な項目の例は、以下のとおりです。

- 売上高

- 利益率

- 成約件数など

KGIは、上記の例のように数値化が容易な指標を設定します。KGIは目指すべき最終的なゴールであるため、大まかな目標ではなく期限や達成すべき数値を具体的に設定する必要があります。KGIは、どのような目標をどれくらい、いつまでに達成するのかを数値化し、誰が見ても明らかなゴールを定めましょう。

最終的なゴールのKGIを明確にしてから、KPIを設定するのが一般的な目標設定の流れです。なぜなら、各KPIが達成されることでプロセス上の最終目標であるKGIに到達できるという関連性があるからです。目標設定後は、目標を達成するための具体的な行動ができるアクションに落とし込みましょう。

KPIとKGIの違いは、以下の2つの記事でもご紹介しています。

KPIに似た指標は他にも|KFS(CSF)、ビジネス評価指標とは?

KFS(CSF)とは?KPIとKFSの違い

KPIと似た指標には、KFS(KSF)もあります。KFSとは、「Key Factor for Success」の頭文字を取った言葉で、日本語では「主要成功要因」と訳されています。主要成功要因は、目標を達成するために不可欠な要因を表す言葉です。KFSと似た言葉に、「KSF(Key Success Factor)」という用語がありますが、これはKFSと同じ意味を持ちます。さらに、KFSは、重要成功要因を意味する「CSF(Critical Success Factor)」と呼ばれることもあります。すなわち、KFS・KSF・CSFはどれも「主要成功要因」の意味を持ちます。

いずれも本来は、事業の成功に必要な条件を明確に示すための指標として用いられていましたが、現在は目標達成のための要因として事業戦略や経営に関するシーン以外でも使用されるようになりました。KFSは目標を達成するために「何をするか」を表す要因で、KFSを数値化した指標がKPIです。KFSは、KGIを達成するための成功要因であると同時に、KPIの設定に不可欠な要素です。具体例としては下記の通りです。

- KPIの例:自社の公式インスタグラムのフォロワー数を1万人にする

- KFS(KSF・CSF)の例:ブランド認知度を高める

ビジネス評価指標とは?KPIとビジネス評価指標の違い

KPIと似た指標に、「ビジネス評価指標」もあります。ビジネス評価指標とは、具体的なビジネス目標に向けた進捗を訂正的に測定するための指標です。ビジネス評価指標を用いることで、最終目標に向けたプロセスが順調に進んでいるかをついてきすることができます。

KPIとビジネス評価指標の違いを具体例で示すと以下の通りになります。

- KPIの例:3ヶ月でサービスサイトの訪問者数を20,000人増やす

- ビジネス評価指標の例:サービスサイトのアクティブユーザー数(訪問者数)

KPIの設定方法

KPIを設定する方法を解説していきます。KPIの設定方法は、以下に挙げる4つのステップに分けることができます。

- KGIを設定する

- KFSを洗い出す

- KPIを設定する

- KPIツリーを作成する

先述したように、KPIは目標までの達成状況を数値化したもののため、KPIを設定するためにはKGIやKFSも設定する必要があります。それぞれの意味がわからなくなった時は、これまでの章を確認し、KGIやKFSの意味やそれぞれの違いを理解しておきましょう。

それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

①KGIを設定する

KPIを設定する前に、最終的に達成したい目標としてKGIを設定します。KGIは、自社で保有するデータだけでなく、競合の企業に関するデータ、市場の動向などを収集した上で、現実的に達成できそうな目標を立てます。例えば、売上高や利益率などの数字に置き換えられる目標を設定しましょう。

定量化できるKGIを立てることで、KPIの設定がしやすくなります。KGIを設定する前に、最終的なゴールを何にするのかを話し合っておきます。具体的には、何を目標にしてKGIを設定するのか、どのような活動をするのかをチーム内で検討し、すり合わせしておきましょう。全員が共通認識を持つことで目標に向けた行動ができるため、達成しやすくなります。

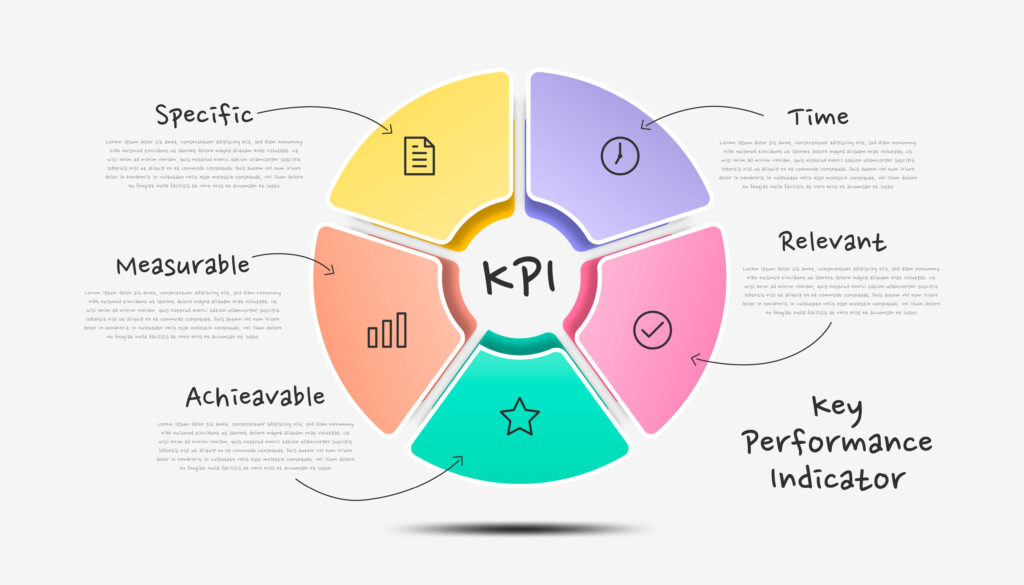

「SMARTの法則」を活用しよう

KGIやKPIの設定には、「SMARTの法則」と呼ばれるフレームワークを活用するのがおすすめです。「SMART」はそれぞれ以下の英語の頭文字をとったものです。

- Specific:「具体的」(明確性)

- Measurable:「計測可能な」(測定可能)

- Achievable:「達成可能な」(達成可能)

- Relevant:「関連している」(関連性)

- Time-bound:「期限が明確」(適時性)

これら5つの要素を意識して目標設定することで、目標達成のプロセスの精度を高めることができます。それぞれの要素について詳しく解説します。

SMARTの法則については、こちらの記事でも解説しています。

Specific(明確性)

Specific(明確性)は、明確かつ具体的な表現をすることを指しています。曖昧な指標をKPIで設定してしまうと個人の指標も大まかなものとなり、社員は自分が何をすべきなのかを理解できなくなる恐れがあります。Specific(明確性)が欠けたKPIを設定すると、KGIに到達するまでのプロセスからずれ、目標達成が遠のいてしまうでしょう。

適切なKPIを設定するためには、Specific(明確性)を意識した指標を知ることが大切です。specific(明確性)を意識した指標の例として、次のようなものが挙げられます。

- 成約率

- 顧客訪問回数

- 不良品発生率など

KPIは社内で共有することを前提にして、誰が見ても一目で分かるものを設定しましょう。

Measurable(測定可能)

Measurable(測定可能)は、定量的に測定できる目標を立てることを意味します。KPIは本来、定量的な数値化した指標を設定し、目標の達成度や進捗状況を確認するためのものです。測定できない指標を選ぶと、目標の達成度を正確に測定できなくなります。

社員の行動が結果と結びつかなければ効果検証を行えなくなるので、PDCAを回しても改善につながらないでしょう。Measurable(測定可能)を取り入れたKPIを設定するためには、以下に挙げる指標を取り入れることをおすすめします。

- 〇〇率

- 〇〇回数

- 〇〇件数など

定量化できる指標を選べたとしても、ほかの指標と比較できないと意味がありません。上記の例のように数値化しやすい指標を選ぶことで、KPIの管理がしやすくなります。

Achievable(達成可能)

Achievable(達成可能)は、現実的に達成できることを指します。実現不可能な目標を立てると、高すぎる目標に対してモチベーションを下げる社員も出てくるでしょう。モチベーションが低下すれば業務効率も下がるため、目標を達成できなくなる可能性があります。Achievable(達成可能)を考慮してKPIを設定する場合、次の例が参考になります。

- 1人あたりの契約販売数

- 新製品の注文数など

上記の例のように、「手を伸ばせば達成できそう」と思えるようなKPIを設定することで、社員に納得感を持ってもらえます。KPIを設定する際は、個人の評価に結びつきやすい指標を選ぶと、モチベーションアップにつながります。

Related(関連性)

Related(関連性)は、個人の目標と組織全体の目標が関連付けされていることを意味します。Related(関連性)が取り入れられたKPIを設定すると、個人のKGIとKPIだけでなく、さらに上層で設定されている組織全体のKGIやKPIと関連付けできます。

KPIは、KGIを明確にすることで設定される指標です。個人のKGIとKPIは、さらに上層にある企業全体のKGIやKPIを達成するために設定されるので、関連性がないKPIを設定すると、KGIを達成できなくなります。個人の目標を設定する際は、企業全体の目標にリンクしているかを確認することをおすすめします。

Time-bounded(適時性)

Time-bounded(適時性)は、明確な期限を設けることを表します。いつまでに目標を達成すればいいのかが決まっていなければ、具体的な行動を決めても期限を設定することができません。期限を含めたKPIを設定することで、「いつまでに・何をすべきか」を明確にした具体的な行動を決められるようになります。

ただし、期限が短すぎれば十分な効果検証ができません。逆に、期限が長すぎると時間やコストが増えてしまい、費用対効果が得られなくなります。また、期限まで時間的な猶予があるために、優先されるべき業務が後回しになり、業務効率が下がる可能性があります。

KPIを設定する際は、週・月・四半期・上半期・下半期などを含めた具体性のある期限を取り入れるようにしましょう。

②KFSを洗い出す

KGIを設定したら、KGIを達成するための主要成功要因=KFSを特定します。KFSを特定する手順は以下の通りです。

- プロセスを洗い出す

- プロセスを数値化する

- プロセスを分類する

- KFSを選択する

それぞれ詳しく解説します。

1.プロセスを洗い出す

次に、前ステップで設定したKGIをもとにKFSを特定していきます。KFSを特定するためには、まずはKGIの達成までに求められるプロセスの洗い出しを行います。

2.プロセスを数値化する

洗い出したプロセスを時系列に並べ、それぞれを数値化しましょう。

3.プロセスを分類する

数値化したプロセスは、チーム内でコントロールできるものと、できないものの2つに分類します。チーム内でコントロールできる分類の中から、KGIの達成に影響を及ぼす重要な順に並べ替えます。

4.KFSを選択する

最後に、仕分けしたプロセスをもとにKFSを決定します。

コントロールしやすく、目標に及ぼすインパクトが大きいものをKFSとすることで、より目標達成に近づくことができます。

KFSが適切に特定されたかどうかを確認するためには、過去の実績データをもとに検証することをおすすめします。

③KPIを設定する

KFSの特定によってKGIの達成に必要な成功要因が明確になったため、KPIとして数値化した指標に変換していきます。ただし、KPIが増えるほど管理が複雑になり、作業効率が落ちるリスクがあります。KPIは、重要なプロセスのみを設定することがポイントです。

KPIの設定は、まずKGIを達成するために挙げたプロセスを細分化することから始めます。次に、細分化したプロセスごとに達成すべきKPIを設定していきます。KPIを適切に管理するためには、数値データに置き換えて定量的に測定できる指標を用いるようにしましょう。

SMARTの法則のフレームワークを活用すると、KPIが設定しやすくなります。SMARTの法則のフレームワークを活用すると、KPIが設定しやすくなります。「①KGIを設定する」の章に記載してあるSMARTの法則を参考に、KPIを設定しましょう。

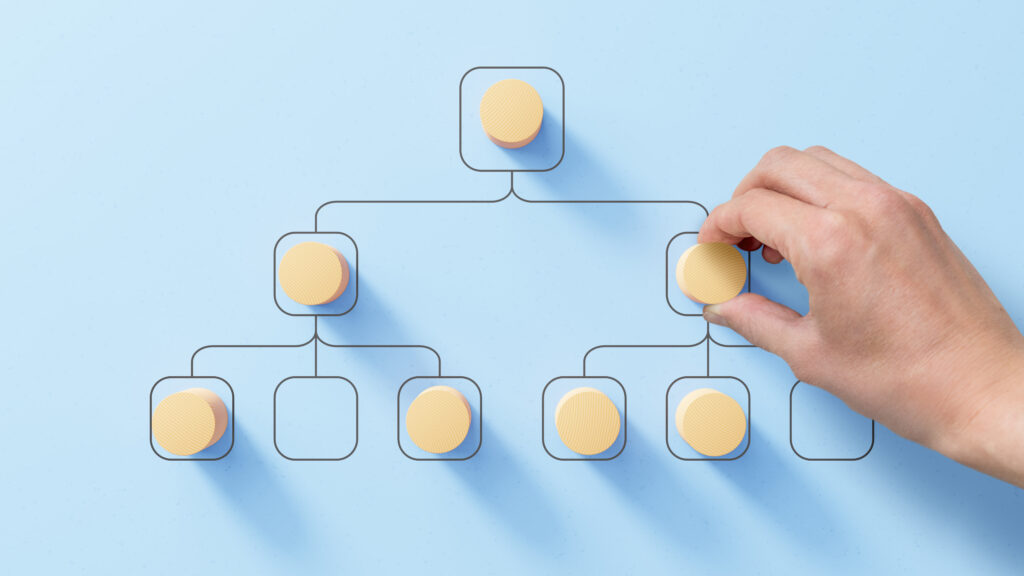

④KPIツリーを作成する

設定したKPIを細分化し、具体的な行動に落とし込むためにKPIツリーを作成します。KPIツリーは、フレームワークのロジックツリーを活用して、KGIとKPIの関係性を見やすく表した図です。

ロジックツリーとは、問題の原因や解決策を見つけるために用いられるフレームワークの一つです。問題を記載し、その下に原因を挙げ、原因に対する解決策をさらに下層に追加して問題・原因・解決策を線で結ぶと、問題を頂点とした場合にツリー(木)のような図が完成します。

KPIツリーを作成すると、目標を達成するためにどのような行動が必要なのかを深掘りでき、完成図を見ることで全体像を簡単に把握できるようになります。

KPIを設定するメリット

KPIを設定する方法は理解したものの、設定することでどのようなメリットが得られるのか知りたいという方もいるでしょう。ここでは、KPIの設定によって得られるメリットを見ていきましょう。KPIを設定した場合の主なメリットは、次の7つが挙げられます。

- 目標(KGI)達成へのプロセスが可視化される

- 個人の指標が明確になる

- チームの進捗状況が分かる

- 平等な評価基準ができる

- PDCAが回しやすくなる

- 生産性が向上する

- モチベーションが向上する

それぞれのメリットを以下で解説します。

目標(KGI)達成へのプロセスが可視化される

KPIは、目標を達成するまでのプロセスを可視化できるというメリットがあります。KPIを設定した場合、目標達成に必要なための具体的なプロセスを可視化させることができます。ただし、KPIに曖昧な指標を選ぶと、プロセスを可視化できたとしても目標達成のための具体的なアクションを検討できません。

また、KPIを設定する際にKGIが達成されるまでのすべてのプロセスを洗い出してKPIツリーを作成するため、KGIとKPIの関連性を把握するのに役立ちます。全体像を把握できれば、問題点を発見しやすくなり、適切なKPIを再設定できます。

個人の指標が明確になる

KPIが設定されると個人が目指すべき指標が定まるため、社員は自分が何をすれば良いのかを理解しやすくなります。KPIを設定しなかった場合、具体的に何をすれば良いのかが分からず、目標を達成できなくなるでしょう。KPIの設定によって個人の指標が明確になると、上司が部下に対して目標を達成するために必要な行動を促せます。

また、社員が取るべき行動だけでなく、目指すべき成果も把握できるので、目標達成までのプロセスを着実に進めることができます。具体的な指標を設定できれば、社員は目指すべき目標が定まり、取るべき行動を理解しやすくなるでしょう。

チームの進捗状況がわかる

KPIを設定することで、部署やチーム内の進捗状況を把握しやすくなります。KPIの設定によって、目標達成までのプロセスが可視化されるだけでなく、その過程で発見した課題や問題点が明確になり、チームメンバーにも共有できます。チーム内で情報を共有できれば、足並みを揃えて目標達成のための行動を進めやすくなるでしょう。

定量的な指標があると、チームや個人の進捗状況の把握に役立ちます。部署やチームの規模が大きくなるほど、複数の作業を同時進行する必要があり、それぞれの進捗状況を把握するのが難しくなります。KPIを設定することで進捗状況を簡単に把握できるため、業務効率化につなげられるでしょう。

平等な評価基準ができる

適切なKPIを設定することで、公平性のある評価基準に統一できます。評価基準はあるものの、体系化できていない、基準が曖昧で数値化できていないなど、不透明な人事評価が行われているケースも少なくありません。不公平感のある人事評価は社員のモチベーションを低下させ、会社全体の生産性を下げる恐れがあります。

客観的かつ明確な数値を用いた指標をKPIで設定できれば、KPIの達成度や進捗状況などを評価基準として利用できるため、社内の評価基準を統一できます。評価基準が統一されれば数値データによる客観的な人事評価を行えるようになるため、社員の納得感が得やすくなるでしょう。結果的に、社員のモチベーションや生産性を高めることにつながります。

PDCAが回しやすくなる

KPIを設定すると、社員一人ひとりの行動が数値として結果に現れるため、KPIを管理する中で改善のためのPDCAが回しやすくなります。KPIは設定後も、結果を検証する必要があります。

KPI設定後の効果検証に有効な手段とされているのが、PDCAサイクルを回すことです。PDCAサイクルとは、次の4つの工程を繰り返して改善を図るためのものです。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

KPIが設定されていなければ効果検証ができないため、課題や問題点があっても改善できません。PDCAを回して改善を繰り返すことができればKPIの精度も高まるため、KGIの達成を実現しやすくなるでしょう。

生産性が向上する

KPIの設定によって、個人やチーム全体の生産性を向上させることができます。KPIを設定すると、各業務の優先順位を決められるため、KGIの達成に必要な業務を優先的に行えるようになります。

業務に優先順位をつけることで今やるべきタスクが明確になり、ムダな作業に時間を消費する心配もありません。ムダな作業が減ることで、KGIの達成までのプロセスが効率化されて生産性が高まります。

効率化した目標達成までのプロセスを社内で共有すれば、プロジェクトで連携するチームや部署はKPIを理解した上で適切な提案を行えるようになり、企業全体の生産性を向上させることもできるでしょう。

モチベーションが向上する

KPIの設定は、個人のモチベーションを高め、生産性の向上につながります。KPIを設定すると、評価基準が統一され、個々がやるべき行動が明確になるので、社員のモチベーションが向上しやすくなります。モチベーションの向上によって個人の作業効率がアップすれば、企業全体の生産性を高められるでしょう。

課題や問題点が見つかった場合でも関係者へKPIを迅速に共有できるので、解決に向けて足並みを揃えやすくなります。また、個人の指標も明確になると、社員一人ひとりの目的意識が高まります。

KPIの達成のために必要なスキルや思考を身に付けることで、社員の成長も促せるでしょう。さらに、同じ課題を解決するために一緒に取り組むことで、チームの結束力の強化や組織力の向上も期待できます。

KPI管理のポイント

KPIは設定して終わりではなく、KGIを達成するために継続的な管理をしていかなければなりません。KPIを設定し、適切に管理していくためには、次に挙げる4つのポイントを意識することが重要です。

- KPIの設計をシンプルにする

- 管理ツールを活用する

- KPIの整合性を考慮する

- 定期的に振り返り・軌道修正を行う

それぞれのポイントを以下で詳しく解説していきます。

KPIの設計をシンプルにする

KPIの設計がシンプルであれば、管理がしやすくなります。KPIに設定する項目が増えるほど数値データの測定が複雑になり、管理が煩雑になる恐れがあります。管理者の業務の負担が増えることで、作業効率も低下してしまうでしょう。

とくに、KFSを特定するときに、重要な成功要因が複数挙げられる場合は、KPIの数も増えやすくなります。また、KPIを多く設定しすぎると、管理に必要な時間や労力がかかるため、管理コストが膨大になる場合があります。

KPIは達成可能で測定可能な数値目標を設定し、誰が見ても理解しやすいものにすることがKPI管理のポイントです。KPIを決める際には、シンプルかつ測定しやすい指標を用いているかどうかも確認しておきましょう。

管理ツールを活用する

複数のKPIを管理する場合は、管理ツールの利用がおすすめです。複数のKPIを人だけで管理しようとすると、適切なPDCAを回せなくなったり管理しきれなくなったりする可能性があります。管理ツールを活用すれば、目標達成までのプロセスが複雑になるのを防止し、複数のKPIを同時に管理する場合に管理者の業務負担を軽減できます。

KPIを管理できるツールとして挙げられるのは、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)などです。業務内容に合った管理ツールを選ぶと、通常業務を効率化でき、KPIの管理もしやすくなります。

KPIの整合性を考慮する

複数のKPIを適切に管理するためには、それぞれの指標の整合性が取れていることを確認しましょう。KPIは設定後も、PDCAを回すことで指標が変化していく場合があります。整合性が取れたKPIを設定していれば、数値の変化が設定した指標に反映されます。

しかし、KPIの整合性が取れていない場合は、KPIが変化してもKGIの達成度につながりません。また、それぞれのKPIで整合性が取れていない場合、個人の目標達成が組織の最終目標との関連性が見えにくいため、社員のモチベーションを低下させてしまいます。

企業全体のKGIとKPI、チームや個人のKGIとKPIの整合性が取れているかを確認するためにも、KPIツリーを活用しましょう。

定期的に振り返り・軌道修正を行う

KPIの指標を定期的に振り返り、変更が必要な場合は適切な指標を再設定しましょう。KPIを設定した当初は適切な指標であっても、達成が難しくなったり簡単すぎたりする場合があります。KGIを達成するためにはKPIを適切に設定する必要があるため、無理が生じた場合は再設定を検討しましょう。

KPIの達成度や業務の進捗状況を確認するためにも、上司と部下が1対1で話し合える場を設け、定期的にコミュニケーションを取れる環境を整備しておく必要があります。じっくりと話し合える機会をつくることで、上司は部下の進捗状況を把握でき、部下はKPIの達成度やプロセスを共有できるので、モチベーションの維持・向上につながります。

職種別のKPI設定の例

KPIの設定の方法や管理のポイントなどは理解したものの、具体的に自社でKPIを設定する際に、どのような指標を用いれば良いのか分からないという方もいるかもしれません。経営企画・財務関連職などであれば、ROA(総資産利益率)など会社の資産に関わるKPIを設定することもあるでしょう。

ここでは、多くの企業に存在する営業・マーケティング・人事を例に、部門別のKPIに用いられる指標をいくつか紹介します。自社でKPIを設定する際の参考にしてください。

営業における主なKPI

営業部門で用いられるKPIは、外回りによる営業を行うフィールドセールス(外勤営業)か、オフィス内で営業業務をするインサイドセールス(内勤営業)か、担当する業務の種類によって異なります。それぞれの業務内容に合ったKPIを設定しましょう。営業部門で設定される主なKPIの例は、次のとおりです。

- 商談回数

- 新規顧客の獲得数

- 有望見込み客数

- 売上高(個人単位もしくは部署単位)

- 成約数

- 成約率

- 受注数

- 受注率

- メール開封率

- クレーム件数

- 解約件数など

営業部門でKPIを設定すると個人の成果が分かりやすくなるため、公平性のある人事評価を行えます。また、KGIに設定した売上や受注数などの達成に近づけます。

マーケティングにおける主なKPI

マーケティング部門では、オンラインやオフラインなどのさまざまな施策を同時に進める傾向があり、施策の内容によっては異なるKPIを設定する必要があります。オンラインの主な施策にはWebマーケティングがあり、オフラインの主な施策は展示会やイベントの実施などが挙げられます。マーケティング部門で設定される主なKPIの例は、次のとおりです。

- CV率(コンバージョン率)

- CPA(1件あたりの獲得コスト)

- リピート率

- Webサイトの訪問者数

- 広告のクリック率

- 回遊率

- 離脱率

- UU数(ユニークユーザー数)

- 閲覧数

- インプレッション(Webページの表示回数)

SNSアカウントを運営している場合は、「エンゲージメント率」や「いいね数」などもKPIに設定できます。

マーケティング部門には、インサイドセールスやメールマーケティングなど、さらに職種が細分化されているケースもあります。それぞれのKPIの例は次の通りです。

インサイドセールス

インサイドセールスは、お客様に電話をかけ、商談のアポイントメントを獲得するのが主な仕事です。そのため、KPIには下記のようなものを設定すると良いでしょう。

- 架電件数

- メール件数

- 商談化件数

- 商談単価

メールマーケティング

メールマーケティングでは、ターゲットにメールを開封してもらい、想定したコンバージョンを獲得できるかが鍵になるでしょう。

- メール開封率

- メール配信を経由したコンバージョン率(資料ダウンロード・問い合わせ・事例閲覧など)

- ハウスリストの数

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、自社の商材・サービスを全面に押し出すのではなく、関連したノウハウなどを提供することにより、間接的なPRを行う手法のことです。そのため、下記のようなものがKPIとして考えられます。

- ホワイトペーパーのダウンロード数

- セミナー集客数

- セミナー参加者数

- アンケート回収率

- セミナー満足度

- セミナー終了後の商談化数

人事部門における主なKPI

人事部門でKPIを設定すると、目標達成までのプロセスを可視化できる上に、KPIの測定によって効率的にPDCAを回せるようになります。また、人事部門におけるKGIは、組織全体から見た時のKPIになります。組織としてのKGIから考えたKPIを人事部門のKGIに設定することが大切です。人事部門におけるKPI例をテーマ別に見てきましょう。

「人材採用」のKPI

- 応募人数

- 面接設定率

- 書類選考数・通過率

- 内定率・内定承諾率

- 採用予定人数の達成度

- 1人あたりの採用コスト

- 採用人材の定着率

- スカウト承諾率など

「人材育成」のKPI

- 研修実施数

- 研修満足度

- 研修参加率

- 1人あたりの平均研修時間数

- 資格、スキル保有数など

「人材管理(配置)」のKPI

- 社員の離職率

- 社員満足度

- 有給消化率

- 平均残業時間

- 配属に関する満足度

- 異動希望者数など

- 業種別のKPIの設定例

業種別のKPIの設定例

KPIには、職種別の指標だけでなく業界特有の指標も存在します。下記を参考にしてください。

| 業種 | KPIの具体例 |

| 製造業 | 労働生産性・製造リードタイム・稼働率・不良品数・不良率 歩留まり率・製造原価率・事故発生件数・クレーム件数など |

| 物流運送業 | 倉庫の保管効率・人時生産性・積載率・誤出荷率・配送遅延率 クレーム件数・配送頻度など |

| 飲食業 | WEBサイトアクセス数・予約数・顧客満足度・リピーター率・回転率・原価率など |

| 小売業 | 来店回数・購入件数・平均単価・平均購入点数など |

KPI活用の企業事例

企業事例① アスクル株式会社

オフィス用通販大手の「ASKUL」などを運営するアスクル株式会社は、サステナビリティ経営を進める上での重要課題の一つとして、「DX」を掲げています。2025年度を期限として、「配送品質向上・配達遅延ゼロ達成」をKPIに設定し、遅配アラート機能を実装するなど取り組みを推進しています。

サステナビリティについては、こちらの記事で解説しています。

企業事例②:エーザイ株式会社

大手製薬会社のエーザイ株式会社は、ESGに関する非財務的なKPIと企業価値の相関関係を分析するなど、KPIを重視した経営を行っています。ESGに関わる取り組みは世界的に評価されており、『2023 Global 100 Most Sustainable Corporations In the World』(世界で最も持続可能な100社)に選出されています。

KPIについて|まとめ

KPIとは中間目標のことで、最終目標のKGIを達成するためのプロセスが適切に行われているのか、達成度合いを測定・評価するための指標です。KPIを設定するためには、まずKGIを設定してKFSを特定する必要があります。

KPI管理のポイントは、設定後にPDCAを回して改善を繰り返すことです。複数のKPIを管理する場合は、管理ツールの活用をおすすめします。

サイダスのタレントマネジメントシステム「CYDAS」の機能「1on1 Talk」は、1on1を通じた上司・部下の関係性の質向上や対話の履歴を残すためにお使いいただけるのはもちろん、チームで立てた目標(KPI)の達成もサポートします。その他にも、Excel(エクセル)の評価シートをそのままシステム化できる目標管理機能も搭載しています。